Вакцинация от гриппа

Преимущества прививок от гриппа

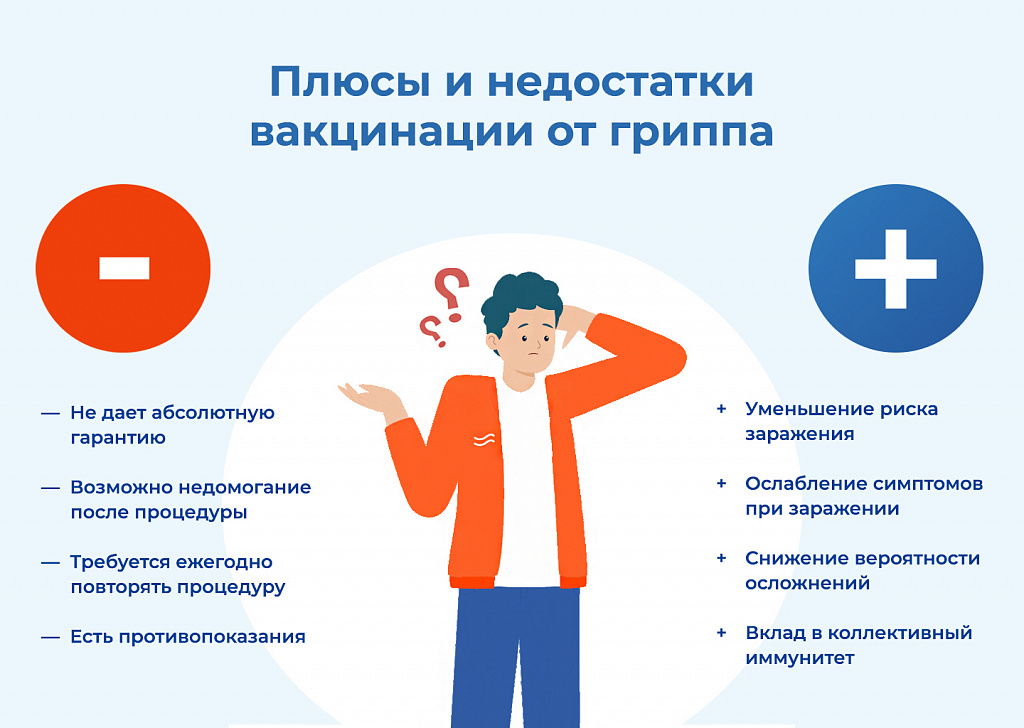

Основным достоинством прививки от гриппа является то, что прививка – надёжный способ защитить себя от тяжёлого течения болезни и осложнений. Однако на формирование иммунитета после инъекции уходит в среднем до 3 недель, поэтому следует строго соблюдать сроки вакцинации. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что у каждой прививки есть срок действия поэтому важно регулярно делать повторную ежегодную вакцинацию.

Прививка от гриппа позволяет уменьшить риск заражения или получения серьезных осложнений, что особенно актуально для детей, посещающих образовательные учреждения. Конечно, существует и обратная сторона медали, если мы говорим о вакцинах:

- Ни одна прививка не может дать абсолютную гарантию в отсутствии заболевания. Человек может заболеть гриппом, прививка лишь способствует более легкому течению заболевания или слабой форме инфицирования.

- В ряде случаев иммунитет к гриппу сохраняется 3–4 месяца, поэтому существует риск заболеть дважды за сезон.

Кому необходима вакцина от гриппа

В первую очередь сделать прививку от гриппа требуется лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:

- детям;

- людям пожилого возраста;

- пациентам, по роду деятельности часто находящимся в местах скопления людей;

- медработникам, вынужденным контактировать с зараженными пациентами;

- носителям хронических заболеваний;

- людям с нарушениями иммунитета.

Существуют определенные состояния здоровья, когда прививка для профилактики гриппа может быть временно отложена либо прививку вообще нельзя проводить никогда, например:

- аллергические реакции на компоненты вакцины;

- ОРВИ, ОРЗ и первые две недели после перенесенной болезни;

- обострение хронических заболеваний;

- беременность до 14 недель;

- негативные реакции на прививку от гриппа в анамнезе — высокая температура, выраженные симптомы болезни.

| В любом случае решение о противопоказаниях у взрослых и детей принимает врач, после осмотра и опроса пациента. |

Разработка вакцин от гриппа

В качестве антигенов вакцины могут содержать убитые или живые микробные тела либо извлеченные из них химическим путем полные антигены. Один из способов синтеза вакцины — ослабление возбудителя, лишение его болезнетворности при сохранении жизнеспособности.

Второе направление — использование так называемых убитых вакцин. Препараты из инактивированных тел бактерий или их токсинов успешно применяются при борьбе с коклюшем, дифтерией, столбняком.

В борьбе с гриппом ученые используют как живые, так и убитые вакцины. Те и другие оказывают защитный эффект. Однако эффективность может быть различной, она зависит от множества причин:

- частые мутации вирусов гриппа

- возраст и состояние здоровья вакцинируемого

- количество времени, прошедшего с проведения предыдущей прививки и др.

Основной проблемой остается необходимость производить новые вакцины каждый год, ведь эволюция вируса гриппа не стоит на месте. Во время пандемий быстрое реагирование тоже зависит от производственных мощностей: даже если штамм-возбудитель удастся быстро выделить и определить, нужно время, чтобы изготовить количество вакцины, достаточное для миллионов человек.

Возможна ли профилактика гриппа без вакцины?

Вакцинация в борьбе против гриппа – это только часть общих мероприятий по профилактике болезни. Врачи рекомендуют регулярно проходить вакцинацию до начала эпидемического сезона, и применять самостоятельно другие меры, направленные на уничтожение вирусов и ограничение их размножения. В том числе – носить медицинские маски в общественных местах, соблюдать личную гигиену, применять средства дезинфекции, наращивать иммунные ресурсы организма.

В тех случаях, когда введение вакцины невозможно по показаниям или нежелательно, в целях профилактики могут быть использованы противовирусные препараты.

Если болезни избежать не удалось

В тех случаях, когда введение вакцины и профилактиктические меры не оказали должного действия и у пациента появляются симптомы инфекции, на помощь может прийти лекарственное средство, например, Рафамин. Препарат помогает останавливать размножение вирусов и защищать здоровые клетки от инфицирования. В клинических исследованиях установлено, что на фоне лечения препаратом Рафамин средняя продолжительность лихорадки при ОРВИ сокращается до 2 дней, а средняя продолжительность ОРВИ — до 4[1]. Рафамин способен снижать риск развития бактериальных осложнений при простудных заболеваниях, что позволяет снизить потребность в применении дорогостоящих антибиотиков. Чтобы болезнь протекала быстрее и легче!

1. Хамитов РФ, Никифоров ВВ, Зайцев АА, Трагира ИН. Оценка эффективности и безопасности комплексного противовирусного препарата на основе антител в терапии взрослых больных острой респираторной вирусной инфекцией. Терапевтический архив. 2022; 94 (1): 83–93.